手帳の虫食いは気にしない

意欲が本格的に低下してしまうと、認知症の前段階。書くのが面倒と感じたら黄色信号。

「ただし、脳活手帳では、虫食い、つまりは書かなかった日があることを気にしないのが継続するコツ。翌日、“昨日は忙しくてとても書く気にならなかった”とでも書くようにすれば十分に合格点です」

続けていくことで少しずつ書けるようになっていく自分を実感し“やればできる!”と思えるようになることが大切。

「1行でもいいので書くようにしましょう。また、昨日のことを思い出せないのであれば、“短期記憶力”も低下しているかもしれません。ですが、続けることで思い出しやすくなり、“基礎思考力”も高まって、文章にまとめやすくなるなどの変化に気づくはずです」

ちなみに、脳活は中高年世代から始めたほうがよさそうだ。

「認知症予防を目的に行うのなら、男女とも性ホルモンが減少し始め、集中力が衰える50歳ぐらいから始めるのがよいでしょう。

認知症の前段階であるMCI(軽度認知障害)の方であっても効果が期待できますし、すでに認知症を発症していても、感情の起伏やうつ症状改善の助けになると思います。その場合は当日のことを書いたり、そのとき、そのときにメモのようにして書いてもいいでしょう」

そして、この書くだけの手帳と並行して、おすすめしたい脳活が独り言だという。

「独り言を言うとき、そのときの状況や頭に浮かんだことを短い言葉にまとめて口にしていますよね。実はこの“言語化”が認知機能に非常に良い影響を与えます。周りへの配慮はしつつも、ぜひ意識的に習慣化していきましょう。

例えば、“5分後にお鍋の火を止める”“ここでしょうゆを大さじ2入れて”など作業とともに口に出してみましょう」

“ひとりツッコミ”もよい。テレビを見ながら「それは違うでしょ!」など独り言を言うのも同じ効果が期待できるとか。そして、運動することも意識するべきと石川先生。

「高齢者ならば散歩がおすすめ。有酸素運動の中でも身体への負担が小さく、骨盤を刺激することになるからです。骨盤を支える筋肉は身体の中でもっとも大きな筋肉です。ここを刺激することで全身の代謝血流がよくなり、脳の老廃物であるアミロイドβやタウタンパク質の排出が促されます」

以前は散歩をはじめとする有酸素運動は20分以上継続することが必要とされていたが、最新の学説では、5分ずつ4回など小刻みでもOKだとか。

「さらには絵を描く、クロスワードを解くなど、面白そう、やってみたいと思うことに取り組んでいただきたい。どのような脳トレも、それだけで脳の機能を改善することは残念ながらできないんです。さまざまなことを意欲的に行い、いろいろな脳を動かすこと。それが認知症を遠ざける重要な方法です」

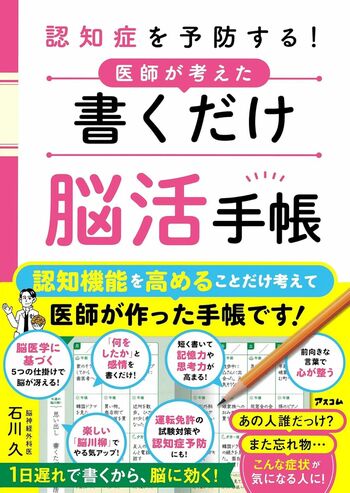

お話を伺ったのは……石川 久先生●医師・国際医療福祉大学 病院講師。学習院大学、近畿大学医学部卒業。開頭手術やMRIの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”。救急医として、救急医療および全身管理を専門とし、市民講習会などでも貢献。テレビなどメディア出演も多数。『認知症を予防する!医師が考えた書くだけ脳活手帳』(アスコム)を上梓。

取材・文/千羽ひとみ