人間の身体に備わる「体内時計」。1日約24時間の周期的なリズムを刻み、自律神経をはじめとする身体機能を調整している。

体内時計の乱れが体内リズムを狂わせる

「体内時計は病気と健康に重大な影響を及ぼしています。その体内時計に基づく新たな治療として『時間治療』が近年注目を集めています」

こう説明するのは、東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明先生。

「一定の間隔で上下する血圧、絶えず脈打つ心拍、体温の変化や排便のタイミングなど、これらには一定の周期的なリズムが働いています。この体内リズムに狂いが生じると、体調を崩したり病気になったりするのです。

体内リズムは環境に応じて周期が変わるので、このリズムを一定にするよう体内時計が役立っています。すなわち、健康を維持する役割を体内時計が担っているわけです。『時間治療』は体内時計、リズムを整えて、医療に応用するものになります」(大塚先生、以下同)

体内時計の乱れは体内リズムを狂わせ、それが「病気になりやすい時間」を生じさせることにもつながるという。

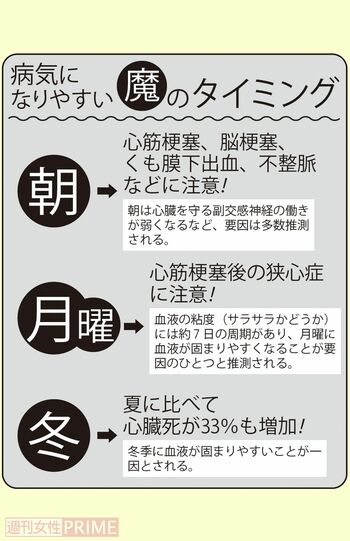

「例えば朝は、心筋梗塞や脳卒中などがほかの時間帯より起こりやすいことがわかっています。同様に曜日、季節によっても病気が発生する『時間』があります。

この病気になりやすい時間帯に薬剤を投与することで、治療効果は高められます。また、副作用を減らせることも確かです。時間治療にはそうした有効性があるのです」

何をいつ食べるかで健康効果が違ってくる

現代社会は否応なく体内時計のずれが生じやすい。早朝や深夜の仕事、遊びなどで不規則な活動になり、1日24時間の体内リズムの周期が一定ではなくなる生活になりがちだ。

その結果として生活習慣病やがん、うつ病、早期の老化現象、認知症などをもたらすと大塚先生は言う。

「体内リズムの乱れは加齢にも関係します。高齢になると、このリズムを一定に保つ力が弱まって、体内時計の針が進みがちに。年をとったら早寝、早起きになるのはそのためです。

加えて女性の場合、閉経後は身体を守る機能も低下する。体内リズムの乱れによる悪影響も受けやすくなります」

では体内時計をリセットし、一定の体内リズムを取り戻して、健康を維持するためにはどうすればいいのか。