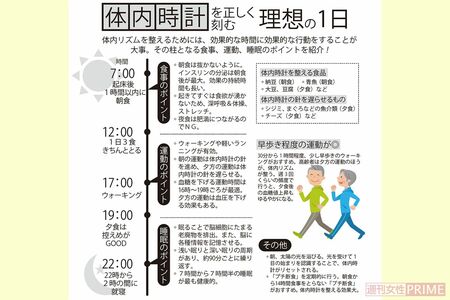

高齢者は、夕方の運動で体内リズムを調整

次に運動。運動は“万病の妙薬”ともいわれ、糖尿病改善、認知症予防、抑うつ気分軽減など病気予防、健康維持には欠かせない。

「運動は脳をはじめ、全身の臓器を活性化させるからです。有効なのは、ウォーキングや軽いランニングなど“ほどほどの運動”です」

運動には、乱れた体内リズムを修復する作用もあるという。

「一周約24時間の適正なリズムに整え、健康な心身を取り戻してくれます。大切なのは、いつ運動するか。朝の運動は体内時計の針を進め、夕方の運動は反対に針を遅らせます。高齢者の場合、体内時計は進みがちなので、夕方に運動すると進んでいる体内時計が調整されます」

6時間以上の睡眠で脳の老廃物を排出

最後は睡眠。脳を休めることと、情報を記憶することが睡眠の大きな目的とされる。

「睡眠により脳を休めることで、脳細胞にたまる老廃物が排出され、アルツハイマー病を予防できます。記憶力は『意味記憶』と『エピソード記憶』に分かれ、眠っている間に脳に保存されます。もの忘れを防ぐためにも、睡眠は重要なのです」

睡眠には約90分ごとの周期があり、一晩の間に浅い眠りと深い眠りを何回も繰り返し、朝の目覚めを迎える。

「22時から2時の間に眠りにつくのが望ましく、深い眠りの時間帯に脳の老廃物の処理や、保存されにくい意味記憶の定着が進みます。欧米の調査機関によると、7時間から7時間半の睡眠が最も健康的とされています。最低でも6時間の睡眠は必要です」

時間治療は自身で実践できるのが何よりいいところ。体内リズムを整えて、病気を寄せつけない日々を過ごそう。

教えてくれたのは……大塚邦明先生●東京女子医科大学名誉教授。ミネソタ大学ハルバーグ時間医学研究センター特任研究員。1948年、愛媛県生まれ。九州大学医学部卒。ミネソタ大学との共同研究で「時間治療」の発展・実践に取り組む。著書多数。『時間治療 病気になりやすい時間、病気を治しやすい時間』講談社ブルーバックス/1210円(税込み)

取材・文/百瀬康司