しかも、海馬のすぐ隣には感情をつかさどる中枢があり、強い感情が動くと、まだ残っている海馬が刺激されて、新たな記憶として刻まれることがあるという。

「お母さんから社会性を奪ってはいけない」

「興味深いのは、海馬を介さずに記憶がつくられるケースもあるということです。例えば、ちょっと極端な例ですが、私が母に『ばか』と言ったとします。母は当然、傷つきますよね。つまり、感情が大きく動く。

そのうえで、1時間後に『私、さっき何て言った?』と尋ねても、母は言葉ではうまく答えられないかもしれません。でも、嫌な気持ちそのものは心に残っているんです。だからこそ、たとえ記憶が不確かでも、認知症の方に対して何をしてもいいというわけではないんですね」

認知症であっても、感情があることで新しいことを少しずつ学んでいく例はある。

「例えば、最初は介護施設に通うのを嫌がっていた方が、何度か通ううちに慣れてきて、やがてはお迎えのバスに笑顔で乗るようになる。職員の名前までは覚えられなくても、『この人は好き』という感情がちゃんと残っているんです」

恩蔵さんの母も施設で新しい友達ができ、うれしそうな表情をすることもあったそう。

認知症の症状が進んだ母を、恩蔵さんと父親だけで支えるのは次第に難しくなった。そこで介護保険でデイケアサービスを利用し始めた。

「最初は母を外に出すと、誰かに変な目で見られてしまうかもしれない、そういう目から守ってあげなくてはと思っていました。でも脳科学者の先輩から『お母さんから社会性を奪ってはいけないよ』と言われたんです」

母を家に閉じ込めるのは、社会的な刺激を奪うこと。

「認知症でなくても、日々『変なことを言ってしまったかな』『変なふうに思われたかな』と考えることはありますよね。認知症があっても私たちと同じ環境にどんどん出て、成功も失敗もすべて体験にしてもらいたい、と思うようになりました」

感情はずっと働いている。相手に優しくされたらうれしいし、嫌なことを言われれば悲しい。そうやって感情も人生も積み重ねられていく。

恩蔵さんの母は2023年5月、72歳で亡くなった。亡くなる前日まで大好きな歌を口ずさんでいたという。

「亡くなる前日、母は私を見つめ続けました。最期の時まで『あなたに関心がある』という気持ちを示してくれていたのです。認知症でいろいろな記憶は失われても、子への愛情は最期まで残っていました。母と私を結ぶ大切な感情が、最期まで、残っていたんです」

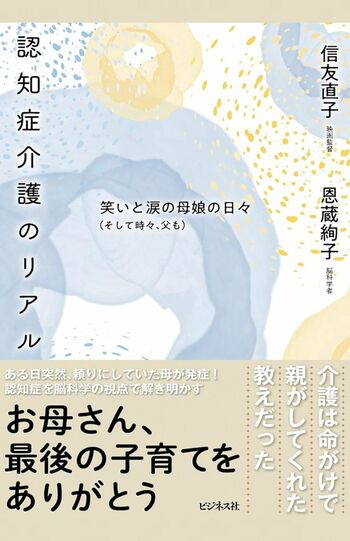

おんぞう・あやこ 脳科学者。専門は自意識と感情。金城学院大学、早稲田大学、日本女子大学の非常勤講師を務める。母親が認知症になったことをきっかけに、診断から2年半の生活を記録・分析した著書『脳科学者の母が、認知症になる』(河出書房新社)を2018年に出版。近著に『認知症介護のリアル』(ビジネス社)などがある。