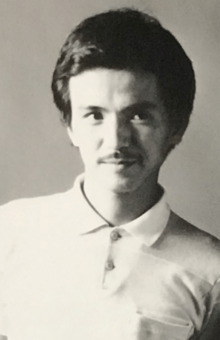

コピーライターから“作詞家・売野雅勇”へ

1年浪人の末、雅勇は上智大学文学部英米文学科に進学。

憧れのキャンパスライフに胸をふくらませていた。

「ところが原宿や青山のおしゃれなカフェに繰り出すような生活もすぐに飽きてしまい、ゴールデンウイーク明けにはアメフト部に入部。毎日泥にまみれる青春の日々に逆戻りしていました」

根が熱血漢で、男っぽいことが大好きな雅勇は厳しいアメフトの練習に耐え、部員たちが憧れる、クオーターバック(QB)のポジションも勝ち取った。そんなある日、1つ年上のアメフト部の先輩から、

「おまえ、英文学科なんて、就職ないぞ。何やりたいの」

と進路について聞かれた。

「映画の字幕をやってみたい」

そう素直に答えた。すると、

「売野にピッタリの職業がある。コピーライターになれ」

と言われ、驚いた。

「とても優秀で優しい、尊敬できる先輩からのアドバイス。その言葉がサブリミナル効果みたいに刷り込まれていった気がします」

雅勇は大学卒業後、老舗の広告代理店・萬年社に入社。コピーライターとしてのキャリアをスタートさせる。実は雅勇にコピーライターの道をすすめた先見の明の持ち主こそ、後に大手広告会社「電通」の代表取締役社長を務めることになる石井直である。

やがて広告業界を渡り歩くうちに、雅勇に大きなチャンスが訪れる。

シャネルズのファーストアルバム『Mr.ブラック』の発売日に、朝日新聞の夕刊・ラテ欄の下の全スペースを使った広告が掲載された。顔を黒く塗ったメンバーが並んだ写真の下に、

《メイクの下も、黒いアメリカ。》と書かれた雅勇のキャッチフレーズが採用された。

「ゲラが上がった時点で、キャッチコピーが全国紙にふさわしくないと心配する意見が出て一悶着ありました」

その顛末を見ていて興味を持ったEPICソニーの制作ディレクター、目黒育郎から、

「作詞をしてみませんか?」

と丁寧な口調で電話をもらった。

糸井重里が沢田研二の『TOKIO』を作詞するなど、コピーライターが作詞を手がける時代が、すぐそこまで来ていたのである。それまで雅勇は歌詞など書いたこともなかった。しかし、

「やらせていただきます」

と、ほとんど反射的に答えた。これが後に時代の寵児となる作詞家・売野雅勇、誕生の真実である。