高齢化社会の今、だれもが望むのは、「100年使える脳」。感覚、言語、運動、生命維持と、人のあらゆる営みを司り、その疾患は、要介護や寝たきりにつながることも多く、患者の生活を左右する。

とくに認知症や頭痛、脳卒中などの脳の疾患を予防するには、「脳の血流」が重要で、じつはそこにおおいに関わっているのが「骨盤」だという。

“脳の名医”が外来診療で最初に注目するのは、患者の「骨盤」

「全身の健康を保ち、寿命を健康寿命に近づけるために、“骨盤”は最も重要な部位だと私は考えます。<脳は全身を司っているが、その脳は全身の健康に支えられている>。

これは、かつて頭部に命に関わる重症を負い、5回にわたる手術によって生かされた私が身をもって体験し、さらに、医師として救急医療と全身管理に力を注いできたからこそたどりついた確信です」

というのは、脳神経外科医で、国際医療福祉大学三田病院の石川久先生だ。

脳は大量の糖と酸素を消費するが、それを供給しているのが脳全体に張りめぐらされている血管。そして血流をよくするための体の幹となるのが、頭蓋骨から背骨、骨盤へと続く体のバランスだと、石川先生は言う。

「ですから私は外来でも、患者さんが診察室に入ってこられたときの歩き方や、骨盤の使い方で、患者さんの状態を推察してから診療を進めています。

特に、頭痛で来院された患者さんには、背骨や骨盤がゆがんでいないかとか、首の正常なカーブがストレートになる、いわゆる“スマホ首”になっていないかなど、患者さんと話をしながら原因を探していくようにしています」(石川先生、以下同)

脳神経外科医として多くの患者の脳を診てきた経験と、全身管理の向上に取り組んできたなかで、石川先生が強く感じたのは、「脳の健康を保つのは、全身の健康によい日常生活」だということ。

もちろんウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は効果的だが、なかなか時間が取れない、続かないという人が多いのが現実。また急に運動を始めても、腰痛やひざ痛などのトラブルで挫折してしまう人も少なくないという。

そこで石川先生がおすすめしているのが、立ち方、座り方、歩き方などの「日常の立ち居ふるまい」を見直して、骨盤を安定させる習慣を作ることだという。

特に気をつけたいのが、「姿勢の悪い人」。そして「座りっぱなし」の時間が長い人だという。こうした人は、日常生活のほとんどを「脳によくない血流」の状態で過ごしているのだ。じつは活動量が減ることで脳への血流が悪化し、認知機能の低下が始まっていた患者がいたという。

石川先生による、骨盤が安定する「立ち方」「座り方」「歩き方」や、骨盤からの血流をよくする「骨盤まわし」など、骨盤から全身の血流をよくする脳習慣を紹介する。

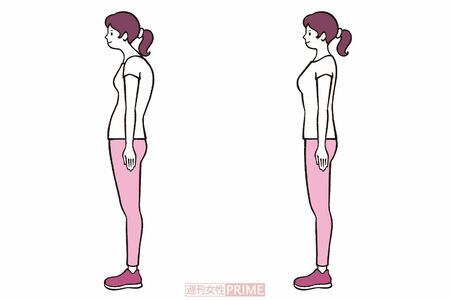

骨盤が安定する「正しい立ち方」

骨盤を立てて、背筋を伸ばして胸を自然に張り、あごを軽く引く。頭と体の重心がまっすぐになるように。

<効果>骨盤を支える腰まわりの筋肉を鍛える。

<こんなときに>信号やエレベーター、電車やバスの待ち時間に。

(左)骨盤が後ろに傾き、下腹が前に出ている。肩がまるく猫背になって、あごが前に出ている。首がストレートになった状態で筋肉が緊張状態に。

(右)骨盤を立てて背筋を伸ばし、自然に胸を張る。あごを引いて正面を向き、頭の重心が体の中心線にくるように意識する。