“超絶技巧”“ジャンルレス”─。こんな言葉を冠して語られるピアニスト、上原ひろみ。ピアノに愛された彼女の素顔とはどんなものなのか? こんな問いからまずは始めたい。

8歳でジャズのレコードと出合う

ピアノを嫌いになったことってありますか?

「ないです。子どものころから考えてみても、一度もありません。ピアノを弾くというのは、自分にとって日常で、ずっと面白いままなんですよ。もちろん、技術が追いつかずに弾けないというのはありましたけど、そういった壁は常に越えるためにあるので(笑)」

質問を遮るように、瞬時にこんな言葉が放たれた。そして、

「その挑戦をやめたいと考えたことはないですね。それは初めてステージに立ったときから、今までずっとライブが楽しい。何かごはんを食べるのに似ているというか、毎日ライブがあってうれしいというのが、おいしいごはんを食べる感情に近いから。明日も頑張ろうという気持ちになれるというのはあるのかな」

1979年、静岡県浜松市に生まれた上原。ピアノを始めたのは6歳のころ。このときすでに作曲も学び、8歳でピアノ講師の自宅でジャズのレコードと出合い、そこからジャズに目覚めていく。

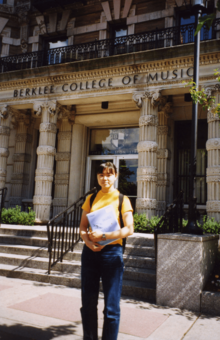

'95年、来日中の世界的なジャズ・ピアニスト、チック・コリアと出会い共演。'99年、米国の名門音楽大学、バークリー音楽院ジャズ作曲科に入学し、同大学を最優等で卒業。'03年、アルバム『アナザー・マインド』でデビュー以後、'11年、グラミー賞受賞、'16年、ビルボード・ジャズ総合チャート1位なども達成。ジャンルを超えた多種多様なコラボレーションなど、活躍はもはやジャズシーンだけにとどまらない。

そんな彼女の存在は世界で知られるところだが、さまざまな音楽のエッセンスが絡み合い、育まれた才能と、誰もが認める技術力、それを支え続けている日々の積み重ねによる練習量。それに加えて毎年、世界各地で繰り広げている、決して年間100本を下回ることのないライブの数々によって、今もさらに進化し続ける類例なき存在であるのは周知の事実だ。

同時にまるでピアノが生命維持装置かのように、ピアノを弾ける楽しさを目を輝かせながら語る姿からは、たぶんこの人はピアノを始めた幼少期から、今も変わらない思いをひたむきに貫いているのだ、と改めて感じさせる不思議さがあるのだ。

やる気のなさそうな人ほど、積極的に話します

彼女の経歴を振り返ってみると、天才肌のジャズ・ピアニストとして唯我独尊的なエピソードが並ぶのでは、と思ってしまうが、むしろ上原の性格はその真逆であるから面白い。

「ツアーを続ける中で私は日々違う人と仕事をして、そのすべてを最高のライブとして作り上げたいと思い、仕事をしてきました。そんな中でも、機材トラブルとかは当然あるわけです。

例えば'07年、イタリアのピサのライブで停電になり、1時間半待っても電源が復旧しなかったことがありました。そのときは手持ちのマイクでピアノの音を拾い、演奏したこともあります。音響的には最悪で、今まででいちばん大変でしたけど、それはそれで盛り上がるわけですよ。お客さんを楽しませようという気持ちがあれば」

しかし、彼女がいちばん問題だと感じることは、ステージ上でのトラブルではなく─。

「スタッフの中に私から見て、なんだかやる気のなさそうな人がいたときです(笑)。そういった場合、私は積極的に話しかけてみるようにしています。現場の仕事中にYouTubeとかを見ているスタッフを、その日のプライオリティーを自分に向けてもらうようにするにはどうするかは、苦心しますね。

例えばリハのときには、そういった人をずっと見ながら演奏します(笑)。でもそうしていると、私の音楽に興味が出てくる感じもあるんですよ。最終的には音楽でやる気になってもらうのがいちばんいいことなので、それ以前にそういったことをやるのも当然だとも思うので」

なぜ彼女はここまで他者にコミットするのか、その過剰なまでのコミュ力が、周りも動かしてきた歴史であったのが容易に推測できる。彼女が日々世界中を回る中、自然と身につけた人との接し方なのだろう。

さらに、彼女がライブのMCで必ず語る「今日ここでしか生まれない音楽」という一期一会の信念を表す言葉がある。

それは毎日のように彼女と世界中のスタッフによる、美しき刹那の重なりによって成り立つが、20年以上、日々の研鑽を繰り返し続けてきたからこそ築き上げられたのだ。彼女が所属するユニバーサルミュージックの斉藤嘉久さんによると、

「この20年以上の間には、さまざまな困難があったことも事実です。世界ツアーを始めたころは会場にオーダーしたピアノがないこともあったという話も聞きました。ただ、それでも状況を改善するためにしっかりと言うことは言うけど、ライブが終わって会場を出るときには、スタッフと笑顔でハグをして別れるということを信条にして、丁寧にキャリアを積み重ねてきたことで、現在の彼女があるのだと思います。

近年でも彼女のトリオのベースとドラムの2人が体調を崩して参加できなかったときも、代替案を立てて何とかツアーを遂行したこともありました。困難があっても、その状況から逃げずに自分なりの最善策を探し続ける姿勢には、純粋に尊敬の念を抱いています」

たとえそのミュージシャンがどれだけ才能があったとしても、世界を相手に活動するためには、その舞台に立つまでにさまざまなトラブルをクリアしなければならない。

そこで自己の精神力や肉体をキープし、高い次元での平常心で日々のライブに新鮮な気持ちで挑み続けられる者は、彼女も含めて数多くはいないということも事実だ。しかしながら、

「近年の日本のジャズシーンが、上原ひろみ以前・以後と明確に分けられるように、ジャズだけでなく角野隼斗や石若駿などの現在の若手ミュージシャンに彼女が与えた音楽、そして存在の影響は計り知れない」(斉藤さん)

このように、彼女の長年の貴重な経験が新たな世代の糧になっていると感じられる節はある。本人にとっては、日々の壁を越え続けただけなのかもしれないのだが、それもまた彼女らしいといえるのだろう。