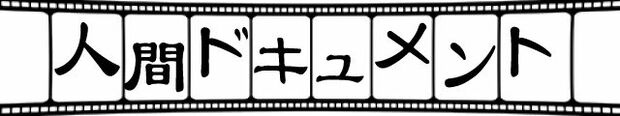

戦争から還らなかった父。女手ひとつで育てた母

坂井さんは太平洋戦争の渦中、1942年、父親が勤める熊本の化学会社の転勤で移り住んだ朝鮮半島で生まれた。父は、弟が生まれた '44年の冬に出征し、そのまま還ってこなかった。母親は幼い3人の子どもを連れて引き揚げ船に乗り、日本に帰り着く。当時、2歳だった坂井さんは“父親の顔も、引き揚げ船に乗ったことも覚えていない”。

親子4人が身を寄せたのは母の実家がある鹿児島県北西部の出水市。親戚の家の別棟の一部屋に落ち着くことができた。それから16歳までの少年期をこの地で過ごすことになる。

「おふくろは、昼間は日雇いで農家の手伝い、夜は和裁の仕事をして僕たちを育ててくれましたが、貧しい生活でした。おふくろの口癖は『手に職を持て』『貧乏でも心は貧しくなるな』。あのころのおふくろは怖かったなぁ(笑)。そして当時の僕の記憶といえば、『いつもお腹がすいていた』ということ」

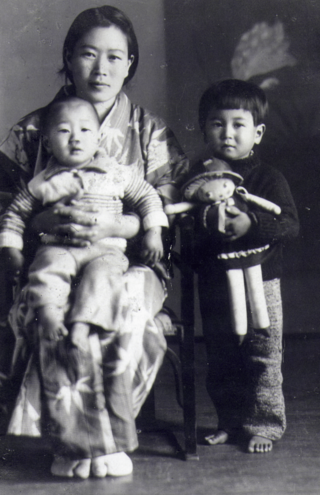

そんな中、昼夜問わず、忙しく働く母が帰宅後に夕飯を作る後ろ姿を見ていた坂井少年は、母の手助けをしようと簡単な料理をするようになる。自分で捕ったナマズの唐揚げ、モクズガニや川海老の塩ゆで、鮎の塩焼き、キャベツや大根の漬物、中華のちまきに似た薩摩の郷土料理のあくまきも作り、母からも美味しいと褒められた。そのころには漠然と“料理人になりたい”と思うようになっていった。「当時は、おふくろが言う『手に職』もそうだけど、『食べ物を扱う料理人になれば、お腹いっぱい食べられる』という子どもらしい無邪気な考えだったんだよ」

16歳。仕出し弁当屋から始まった修業時代

勉強は好きではなかったという坂井さん。高校に進学したが“早く料理人になりたい”という思いが強く、高校の勉強には身が入らない。母親からは、

「高校だけは卒業して、料理人になるのはその後でいい」

と言われ続けたが、中退して料理人になりたいという坂井さんの強い思いに、ついには折れた。そして、料理人としての第一歩となる大阪へと旅立つことになる。16歳になったばかりだった。

就職先は大阪市内の会社員用の弁当を作る仕出し屋の「一富士」。料理人の修業とはいえない仕事だったが、何の伝手もない坂井さんにとって、料理の仕事ができれば何でもいいと当初は思っていた。しかし、1年近くたっても、ほとんど下働きだけで、たまに包丁を持っても玉ねぎや、じゃがいもの皮むきだった。さすがに「このままじゃ、いかん」と思うようになり、調理師の学校に通い始めた。早朝から仕出し屋の仕事をこなし、その後、学校へ行き、調理のイロハを学ぶ生活が始まる。

学校に通い始めて1か月たったころ、一富士の先輩が「料理人になるならホテルやレストランで修業せな」と声をかけてくれた。紹介されたのは“関西の迎賓館”と称されたホテル新大阪。やはり下働きから始まったが、坂井さんは初めて調理した。メニューはハヤシライスだったという。

新大阪ホテルでの修業が2年を過ぎたころ、《オーストラリア、パースの『ホテル・オリエンタル』。求ム、日本人コック》という求人案内を見つけた。「できれば外国へ修業に出たい」と考えていた坂井さんは、どんなホテルか、またパースがどこにあるかも知らないまま応募し、海を渡ったというから、その行動力には驚く。

「英語はまったく話せないまま行ったけど、料理人は調理ができれば問題ない。特に魚の三枚おろしをできるのは僕だけだったから。魚の担当になって、どんどん仕事をもらえるようになりましたね」

と、坂井さんはこともなげに語る。現地の料理人にも認められ、充実した日々を1年8か月過ごした坂井さんだったが、そのころには、「フランス料理のシェフになる」という目標が明確になる。そして、1963年の暮れ、帰国の途についた。